Die Psychologie bei Change Prozessen

Inhaltsübersicht

1.) Was hat Psychologie mit Change zu tun?

2.) Die Psycho-Logik ist irrational

3.) Die Macht der Widerstände

4.) Die emotionale Achterbahn

5.) Die vier Zimmer der Veränderung

6.) Handlungsempfehlungen

1.) Was hat Psychologie mit Change zu tun?

Um mit Veränderungen gut umgehen zu können, ist es wichtig zu wissen, wie man bei Veränderungen tickt. Erst dann kann man das Verhalten anderer besser verstehen und richtig damit umgehen. Bei Change-Prozessen spielt die psychologische Haltung aller Beteiligten eine maßgebende Rolle. Nicht nur bei den Managern aus der obersten Führungsebene, welche die wesentlichen Treiber von Change-Prozessen sind. Auch bei Führungskräften in der mittleren Verwaltungsebene, sowie den ausführenden Mitarbeitenden, denn diese tragen den Veränderungsprozess im Wesentlichen mit.

Welche Emotionen durchlaufen Menschen bei Veränderungen und in welchen Verhaltensweisen können sich diese äußern? Welche Widerstände können sich dabei auftun und wie kann man am besten damit umgehen? Diese und weitere Fragen möchten wir im folgenden Kapitel gerne für Sie beantworten.

Warum tun wir uns überhaupt mit Veränderungen so schwer?

Veränderungen machen Angst. Niemand weiß genau, worauf man sich dabei einlässt. Die Sicherheit des Status Quo muss hinter sich gelassen werden. Außerdem muss sowohl sich selbst, als auch dem Umfeld gegenüber der neue Wandel begründet und erklärt werden. Viele wünschen sich deshalb, dass einfach alles so bleibt, wie es ist. Veränderung? Nein, danke!

Leider funktioniert die Welt so leider nicht. Veränderungen gehören nicht nur einfach dazu, sie sind sehr oft auch absolut notwendig.

Ein häufiger Fehler bei Veränderungen

Die eigene Komfortzone hat ihren Namen nicht ohne Grund bekommen. Es ist der Bereich, in dem man seine eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen gut einschätzen kann, in dem sich Probleme und Zweifel in Grenzen halten und den man am Besten kontrollieren kann. Genau deshalb wird diese so furchtbar ungern verlassen. Die Komfortzone eignet sich wunderbar für Routineaufgaben und die alltäglichen „Doings“. Je etablierter die Routine ist, umso geringer ist die Veränderungsbereitschaft. Außerhalb der Komfortzone existieren außerdem die Lern- und die Panikzone. In der Lernzone können die eigenen Fähigkeiten erweitert werden und Neues erlernt werden. In der Panikzone ist man in der Regel mit zu viel Neuem und zu wenig Vertrautem überfordert.

Das Ergebnis: Alles bleibt beim Alten. Man redet sich die eigene Situation schön, findet sich damit ab und ignoriert, dass eigentlich etwas im Argen liegt. Veränderungen? Fehlanzeige! Zu groß ist die Angst vor der Ungewissheit und den möglicherweise großen Einschnitten. Doch gerade dies ist gleichzeitig der wohl häufigste Fehler, wenn es um die Neugestaltung geht: Sie wird so lange aufgeschoben, bis sie sich nicht mehr vermeiden lässt..

Gerade dann wird sie zu einem Risiko, da man nicht mehr planen und abwägen kann, sondern in die Veränderung hineingezwungen wird. Wer wartet, bis die Veränderung unausweichlich wird, vergibt mögliche Chancen und gibt die Kontrolle über die weitere Entwicklung aus der Hand. Zudem ist eine Veränderung ab diesem Zeitpunkt eben nicht mehr freiwillig, sondern von den Umständen und der vergangenen Zeit erzwungen. Viele springen dann von der Komfortzone direkt in die Panikzone und überspringen die Lernzone. Dadurch ist Überforderung vorprogrammiert. Natürlich ist auch das andere gefährlich: vorschnell und unüberlegt Veränderungsprojekte anzugehen.

2.) Die Psycho-Logik ist irrational

Warum wir mit Angst und Stress reagieren

Ob eine Veränderung uns beflügelt oder beängstigt, hängt ganz davon ab, wie sehr wir den Eindruck haben, die entsprechende Situation kontrollieren zu können. Die Erfahrung von Veränderung ist aufregend, wenn wir sie selbst gestalten können. Sie ist jedoch bedrohlich, wenn sie uns widerfährt. Je mehr Wahlmöglichkeiten die Menschen in Veränderungsprozessen sehen, umso eher können sie sich auf den Prozess einlassen, mitmachen und mitgestalten. Signalisiert die Veränderung jedoch Kontrollverlust und Machtlosigkeit, dann ist das Neue bedrohlich. Der Mensch reagiert mit Stress.

Gefahr wird im Stammhirn entschlüsselt und macht den menschlichen Körper bereit für Flucht oder Angriff. In Organisationen oder Unternehmen heißen die Bedrohungen bei Veränderungen beispielsweise Gesichtsverlust, Kompetenzeinschränkung, Verlust von Position, Überraschung oder Verunsicherung. Menschen reagieren mit Widerstand, mangelnder Motivation und Rückzug. Sollten Veränderungen gelingen muss auf diese Besonderheiten der menschlichen Psyche Rücksicht genommen werden - durch genügend Informationen zum richtigen Zeitpunkt, Beteiligungsmöglichkeiten, nachvollziehbare Schritte sowie Klarheit und Ehrlichkeit.

3.) Die Macht der Widerstände

WELCHE GIBT ES UND WO KOMMEN SIE HER?

Nur wenige Personen stehen einer anstehenden Veränderung ohne Vorbehalte gegenüber oder sehen darin eine Chance. Vielmehr reagiert der Mensch von Natur aus negativ auf Veränderungen, sobald sie ihn selbst betreffen. Da Veränderungen für Mitarbeitende häufig als überraschend, unbequem, beängstigend und bedrohend empfunden werden, kommt es nicht selten zu Widerständen gegen den Wandel im Unternehmen. Widerstände sollten daher als fester Bestandteil von Veränderungsprozessen erachtet werden. Im Wesentlichen lassen sich drei Arten von Widerständen unterscheiden:

1. Rationaler Widerstand

Dieser Widerstand entsteht oft, weil sich die Mitarbeitenden unsicher sind, ob das, was die Unternehmensleitung im Change Prozess vorhat, wirklich der beste Weg ist. Er stellt die Form von Widerstand dar, die das Unternehmen am einfachsten handhaben kann: Wenn man den Mitarbeitenden nachvollziehbar begründet, warum die Veränderung für das Unternehmen eine so wichtige Rolle spielt, kann diese Art von Widerstand sehr gut überwunden werden.

2. Emotionaler Widerstand

Emotionaler Widerstand entwickelt sich aus mehr oder weniger konkreten Befürchtungen und Ängsten der Mitarbeitenden vor dem Wandel. Der emotionale Widerstand lässt sich nicht mit logischen Argumenten erklären. Vielmehr spielen subjektive, nicht rational erklärbare Gefühle die größte Rolle. Meist handelt es sich dabei um die Angst, mit den Veränderungen nicht zurechtzukommen.

2. Widerstand durch Verlust an Einfluss

Dieser Widerstand entsteht durch die Angst von Mitarbeitenden, auf Grund von Veränderungen im Unternehmen an Einfluss und Macht zu verlieren. Das ist z.B. der Fall, wenn man Hierarchieebenen im Unternehmen abbaut. Das Problem bei diesem Widerstand ist, dass er meist nicht offen vorgebracht wird. Außerdem kann der Machterhaltungswille zu irrationalen Handlungsweisen führen, die dem Unternehmen schaden.

Widerstand der Mitarbeitenden gegen Veränderung - es gibt unterschiedliche ursachen

Fehlendes Problemverständnis der Mitarbeiter („Veränderungen sind doch gar nicht nötig, es läuft doch alles gut“).

Mangelhafte Kommunikation (und dadurch unzureichende Information der Mitarbeiter über den Wandel).

Fehlendes Vertrauen in die Führungskräfte und die Geschäftsleitung (z. B. unglaubwürdige Äußerungen, fehlende Sympathie).

Keine aktive Beteiligung der Mitarbeiter am Wandel (Mitarbeiter ist nur passiver Beobachter).

Angst der Mitarbeiter vor zusätzlicher Arbeit.

Angst vor persönlicher Disqualifizierung (z.B. Prestigeverlust, Verlust an Kompetenzen, Einkommenseinbußen).

Zielkonflikte (die neuen Unternehmensziele decken sich nicht mit den Mitarbeiterzielen).

4.) Die emotionale Achterbahn

MIT WELCHEN EMOTIONEN KANN ICH BEI MIR UND BEI ANDEREN RECHNEN?

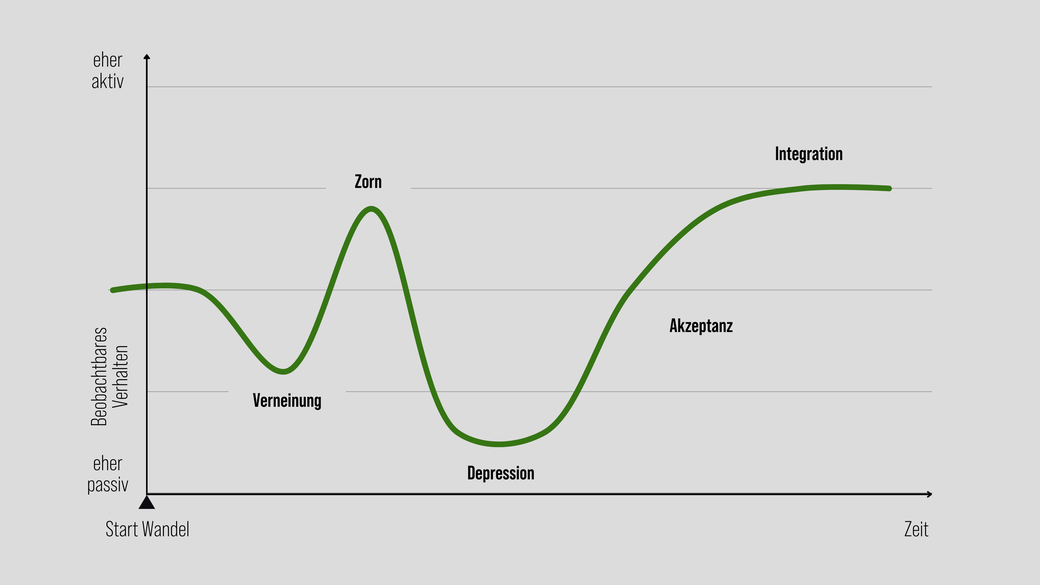

Während eines Veränderungsprozesses durchlaufen sowohl Führungskräfte, als auch Mitarbeitende eine emotionale Achterbahn mit 5 Phasen und den damit verbundenen Emotionen. Die emotionale Achterbahn beschreibt die emotionalen Phasen nicht nur von Einzelpersonen, sondern auch von ganzen Gruppen, die diese häufig gemeinsam durchleben.

Als erste Reaktion lässt sich die Phase der Verneinung beobachten. Die Mitarbeiter wollen nicht wahrhaben, was gerade passiert und hoffen, dass doch alles nicht so schlimm wird. Deshalb wird die Situation relativiert oder sogar aktiv verdrängt.

Sobald sie aber feststellen, dass der Wandel doch kommt, rutschen sie in die Phase des Zorns. Sie versuchen alles, um sich vor dem Veränderungsprozess zu drücken, klammern sich an jeden Strohhalm und reagieren oftmals mit Wut, Ärger und Frust.

Den Tiefpunkt erreichen sie dann in einer waschechten Krise. Diese ist die Phase der Depression. Die Mitarbeitenden sehen keine Möglichkeit, wie der Veränderungsprozess zu einem guten Ergebnis führen kann. Jede Option scheint noch schlimmer als die andere zu sein und sie zweifeln an der Gesamtsituation. Die einzig gute Nachricht: Von jetzt an wird es nur noch besser.

Kommen die Mitarbeitenden über die Depression hinweg, beginnen sie, die Möglichkeiten ernsthaft in Betracht zu ziehen. Sie realisieren, dass aus dem Veränderungsprozess doch mehr hervor gehen kann, als sie anfangs geglaubt haben. Ungewollte und unliebsame Veränderung werden ab diesem Punkt endlich akzeptiert. In dieser Phase der Akzeptanz sind die Mitarbeitenden sogar oft froh, weil die Veränderungen ihnen auch Vorteile bringen.

Über die Phase der Integration hinweg wird die Veränderung in die Unternehmenskultur integriert und ist dadurch fester Bestandteil im täglichen Tun und Machen der Mitarbeitenden.

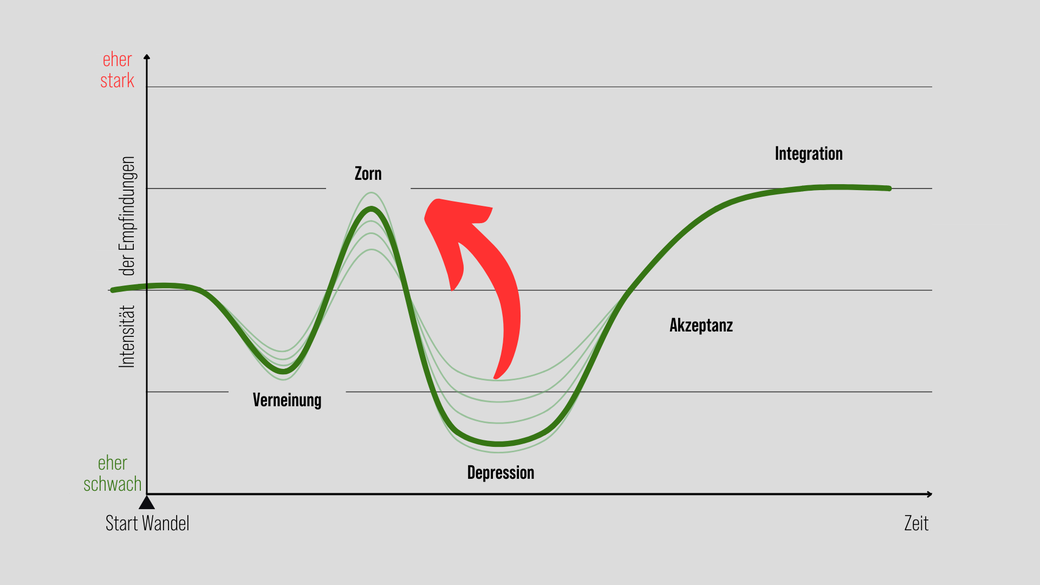

Zu beachten ist, dass die fünf Phasen je nach Persönlichkeit unterschiedlich erlebt werden können.

Auch die Konsequenzen des Veränderungsprozesses können für die Mitarbeitenden variieren: Während ein Mitarbeiter lediglich seine tägliche Tätigkeit anpassen muss, verliert eine Führungskraft möglicherweise ihren Einfluss oder sogar ihre Position.

Wird eine Phase zu intensiv empfunden, können die Mitarbeitenden in eine der vorangehenden Phasen zurückfallen. Daher durchlaufen sie diese Phasen auch unterschiedlich schnell. Für Führungskräfte bedeutet das vor allem, dass Mitarbeitende bei Veränderungs-prozessen individuell zu involvieren sind.

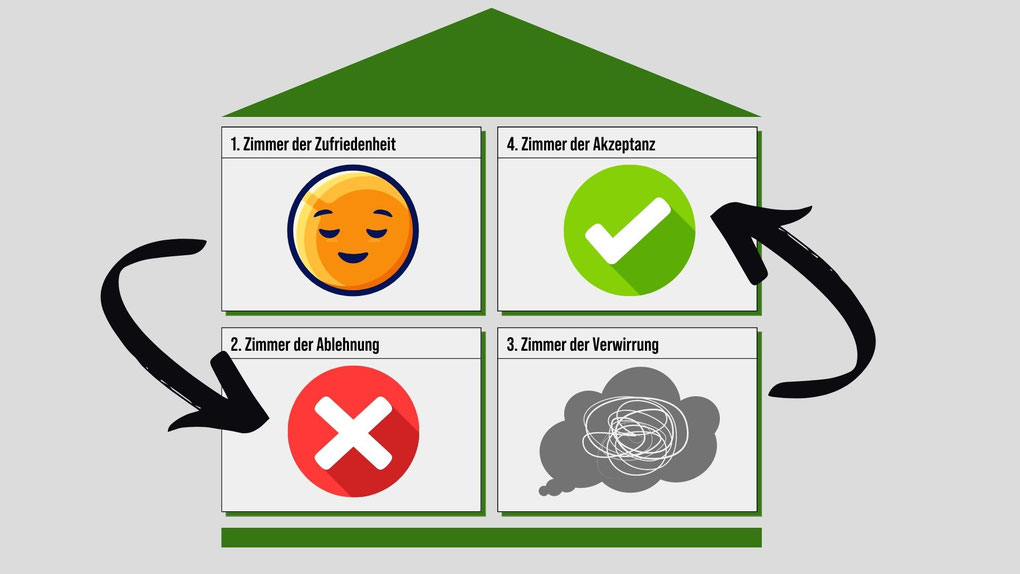

5.) Die vier Zimmer der Veränderung

Eine weitere Möglichkeit, die emotionalen Phasen von Mitarbeitenden während des Change-Prozesses darzustellen, sind die Vier Zimmer der Veränderung (eng. "house of change"). Mithilfe dieser Zimmer lässt sich das Verhalten der Beteiligten zuordnen, erklären und Veränderungen entsprechend planen. Dieses Modell geht auf den psychologischen Psychologen Claes F. Jansen zurück. Die vier Zimmer unterscheiden sich wie folgt:

Zimmer der Zufriedenheit

In diesem Zimmer fühlen sich die Mitarbeitenden zufrieden und geborgen. Denn das Arbeitsumfeld ist hier durch Routine und Ordnung geprägt. Das vermittelt Sicherheit. Hier fühlen sich vor allem diejenigen wohl, die schon länger im Unternehmen sind. Mögliche Veränderungen sind kaum denkbar und auch nicht wirklich erwünscht. Alles soll mehr oder weniger so bleiben, wie es ist.

Zimmer der Ablehnung

Hier hat die Veränderung bereits begonnen. Obwohl es kein zurück mehr in das Zimmer der Zufriedenheit gibt, halten die Mitarbeitenden bewusst am Status Quo fest. Gefühle von Unbehagen, Unsicherheit und Ärger breiten sich aus und äußern sich meist als Verhalten in Form von Widerstand, Trotz und Verleugnung. Denn jede Veränderung bringt auch Angst vor dem Ungewissen mit sich mit.

Zimmer der Verwirrung

Im Zimmer der Verwirrung fehlt den Mitarbeitern oft die Orientierung. Sie sind ratlos und ihnen ist nicht klar, wie es weitergehen soll. Obwohl die Veränderung bisher verleugnet wurde, wächst nun die Erkenntnis, dass ein Abschied von alten Mustern unausweichlich ist. Damit kommt aber auch die Klarheit, dass diese Muster einem nicht mehr weiterhelfen können.

Zimmer der Akzeptanz

In diesem Zimmer werden die bevorstehenden Veränderungen von den Mitarbeitenden endlich angenommen. Neue Möglichkeiten werden erkannt und angepackt. Die Mitarbeitenden haben wieder Orientierung und Sicherheit. Auch Gefühle der Handlungsfähigkeit kehren langsam aber sicher zurück. Die Veränderung wird akzeptiert und als neuer Status Quo anerkannt.

6. ) Handlungsempfehlungen

Reflektieren Sie Ihre eigenen Ressourcen und Stärken. Nehmen Sie sich die Zeit, eine Bilanz darüber zu ziehen, wie wertvoll Sie für Ihre Organisation sind. Erkennen Sie Ihre Erfolge, Ihre Fähigkeiten und Eigenschaften an, die Sie der Organisation bieten. Untersuchungen zeigen, dass Mitarbeiter, die ihre Stärken erkennen und anerkennen, Veränderungen in der Regel unbeschadet oder sogar besser als zuvor überstehen.

Seien Sie sich der Menschen in Ihrem engen Umfeld bewusst. Es ist gut, seine Sorgen oder Bedenken mit einer anderen Person zu besprechen – vor allem mit jemandem, der nicht in die Situation involviert ist. Sprechen Sie mit einer Person, der Sie vertrauen und die zuhört, ohne zu urteilen. Wenn man in der Lage ist, seine Gedanken an einem sicheren Ort laut auszusprechen, kann das einen großen Unterschied in Bezug auf die Gesamtperspektive ausmachen.

Machen Sie sich Ihren eigenen Umgang mit Veränderungen bewusst. Welche Herausforderungen haben Sie bereits gemeistert? Wie haben Sie diese bewältigt? Welche Maßnahmen haben Sie ergriffen, die Ihnen auch wirklich geholfen haben? Welche persönlichen Eigenschaften haben Sie genutzt, um die Dinge ins Positive zu wenden? Waren Sie geduldig? Waren Sie rational? Je mehr Sie sich Ihre Erfahrungen bewusst machen, um so mehr können Sie auf diese zurückgreifen.

Seien Sie Teil des Wandels. Vielleicht wird Ihre Abteilung gerade umstrukturiert oder Ihr Team neu zusammengestellt. Was bei einer Umstrukturierung schwierig sein kann, ist der Mangel an Kontrolle, den Sie über die Situation empfinden. Dies ist eine gute Gelegenheit, sich zu erkundigen, wie Sie selbst Teil des Veränderungsprozesses sein können. Melden Sie sich freiwillig als Change-Beteiligter für einen Büroumzug oder als Ansprechpartner für Ihr Team während einer organisatorischen Umstellung. Wenn Sie erst einmal Teil des Geschehens sind, steigt Ihre Selbstwirksamkeit und das Gefühl der Unsicherheit nimmt ab.

Zeigen Sie sich als Führungskraft von Ihrer menschlichen Seite. Gehen Sie offen und ehrlich mit Ihren eigenen Herausforderungen und Lernschritten um. Damit zeigen Sie keine Schwäche, sondern vielmehr, dass alle mit der Angst vor dem Ungewissen konfrontiert ist. So gehen Sie mit bestem Vorbild voraus und beeinflussen Ihre Mitarbeiter positiv.

Verbannen Sie mögliche Horror-Szenarien aus Ihrem Kopf. Stellen Sie sich Ihren Ängsten. Das Aufschreiben von Ängsten in objektiver Form kann verhindern, dass Sie sich mit ihnen aufhalten. Gehen Sie jede Befürchtung durch und schreiben Sie auf, was Sie tun würden, wenn diese Befürchtung eintritt. Und wie wahrscheinlich das ist. Die Gewissheit, dass Sie einen Plan haben, kann wirklich helfen, die emotionale Unruhe zu entschärfen.

Führen Sie sich positive und negative Folgen vor Augen. Stellen Sie sich vor Ihrem geistigen Auge immer wieder vor, welche positiven Effekte eine erfolgreiche Veränderung in der Zukunft bringen wird. Malen Sie sich diese in allen Einzelheiten und mit allen Sinnen aus: Was und wen sehen Sie? Was und wen hören Sie? Spüren Sie dem guten Gefühl nach, wenn die Veränderung ideal umgesetzt ist.

Stellen Sie sich auf der anderen Seite die negativen Effekte vor, die eintreten, wenn die Veränderung aufgegeben wird. Malen Sie sich detailliert innerlich die Nachteile aus. Wie unangenehm wird es, wenn Sie die Veränderung nicht aktiv angehen, sondern hinauszögern oder bekämpfen? Spüren Sie intensiv der Frage nach, wie schlecht Sie sich fühlen werden, wenn Sie aufgegeben haben.

Beantworten Sie sich folgende Frage: Was ist das kleinere Übel? Vorübergehend die Ärmel hoch krempeln und Energie für die Veränderung aufwenden oder das Veränderungsvorhaben vor sich herschleppen, gegen den Veränderungsdruck von außen mit Kraft ankämpfen oder gar (sich) aufgeben?

Geben Sie regelmäßig Feedback. Zeigen Sie Anerkennung für erbrachte Leistung indem Sie nach abgeschlossenen Veränderungsintervallen Ihren Kollegen und Mitarbeitern Rückmeldung geben.

Umgeben Sie sich mit den richtigen Menschen. Meiden Sie Berufspessimisten, Nörgler bzw. Miesmacher. Lassen Sie es nicht zu, dass der „Flurfunk“ Sie immer wieder demotiviert. Suchen Sie stattdessen die Nähe von Menschen, denen es gut gelingt, sich immer wieder für die Veränderung zu motivieren und erforschen Sie neugierig deren Rezepte – vielleicht können Sie hier auch etwas nutzen.

Überzeugen Sie frühzeitig wichtige Stakeholder. Holen Sie sich rechtzeitig einflussreiche Personen aus Ihrem Unternehmen ins Boot, und überzeugen Sie diese von Ihrem Vorhaben. So verschaffen Sie sich Rückendeckung in schwierigen Phasen.

Nehmen Sie Ihre eigenen Stärken genauer unter die Lupe. Welche meiner Stärken haben mir in vergangenen Change Situationen geholfen und wie kann ich sie zukünftig bewusst einsetzen? Wir haben es also selbst in der Hand, wie veränderungsbereit wir sind!

Seien Sie sich auch der Stärken Ihrer Mitarbeiter bewusst. Nicht nur Ihre Stärken, sondern auch die Ihres Teams spielen eine wichtige Rolle in der Bewältigung von Veränderungsprozessen. Achten Sie beim Verteilen von bevorstehenden Aufgaben immer darauf, diese stärkenorientiert zu vergeben.